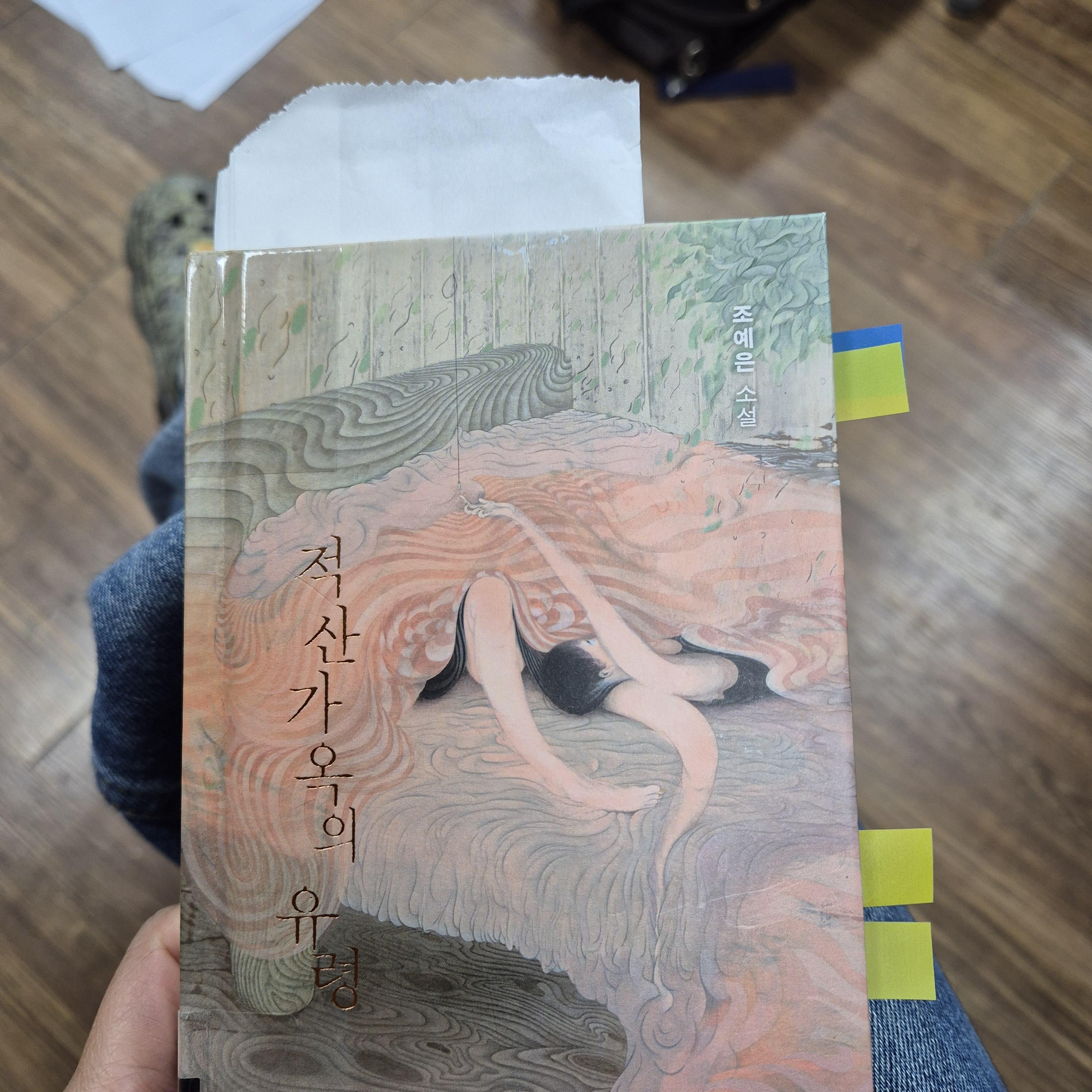

다 읽은 뒤 조예은 작가를 좋아하는 친구에게 (아직 이 책을 읽지 않은) 전화해서 넌 무서워할 것 같으니 이 책은 패스하라고 말했다. 창이 없어 물기를 잔뜩 머금은 차가운 공기가 고요있는 휑한 공간에서 축축한 무언가가 발목 주변에 있는 느낌으로 글을 읽었다. 뭐가 있는것처럼 느끼는 것인지 진짜로 뭔가 있는것인지 확인하려면 고개만 살짝 숙이면 된다. 그런데 직접 봤는데 뭔가가 있는 것도 아무것도 보이지 않는 것도 다 공포스러워서 확인하지 않는 기분으로 글을 읽었다.

무슨 일이 벌어지고 있는 것인지 궁금해서 나도 모르게 읽기에 속도가 붙어갔지만 끔찍한 일이 일어나고 있음을 짐직하게 하는 문장들을 볼때마다 도망가서 무슨 일인지 전혀 모르고 싶어 계속 책을 덮었다.

보통 유령과 같은 다른 존재가 등장하면 긴장감이 살짝 해소가 되기도 하는데 이 책에서는 유령의 등장은 처연한 공포를 선사한다.

본채와 별채가, 수도관과 정원과 나무 기둥이 하나의 기관처럼 이어져 유기적으로 숨과 기억을 주고받는다. 그런 집은 자신의 벽에 깃든 모든 역사를 기억한다. 안에 살던 사람은 죽어도 집은 남는다. 오히려 죽음으로써 그 집의 일부로 영원히 귀속된다. 먼저 무너뜨리지 않는 한 집은 누군가의 삶을 담으며 존재한다. p.10

별채를 연상시키는 직접적인 묘사 하나 없었지만 알 수 있었다. 외증조모가 하는 모든 이야기에는 분명 원형이 되는 사건이 있다는 걸. 나에게 말해주지 않은 별채의 어떤 기억을 교묘하게 가공해 무수한 괴담을 탄생시킨 것이다. 차마 그 기억이 무엇인지 파고들 용기는 나지 않았다. p.15

그 경험 때문인지, 나는 말과 말을 이어주는 일이 좋았다. 언어를 배울수록 나만이 드나들 수 있는 문을 가지는 기분이었다. p.25

내 자리라고 생각했던 모든 것들 중 진짜 내것은 단 하나도 없었다. 그제야 10년 가까이 발 딛고 선 이곳이 한낱 허상에 불과하다는 사실이 와닿았다. p.28

"스스로를 탓하면 마음이 좀 편해져?"

"자해는 내 취미야."

"유별난 취미네. 욕망에 눈이 먼 가네모토가 끔찍한 짓을 가하는 건 그가 천성이 잔인하기 때문이지, 네 입이 가벼워서가 아니야."

"나도 머리로는 알아. 하지만 받아들이는 건 다른 문제야. 나는 너무 오래 이렇게 지냈어. 내 안에 남은 건 이제 익숙한 고통과, 아직 벌어지지 않은 모든 장면과...... 때를 기다리는 마음뿐이야." p.123

그가 눈을 가늘게 뜨고 되물었다. 나는 얼결에 끄덕였다. 판단이 불가능했다. 그러니까, 그는 내가 물증이라고 믿은 모든 것이 단지 심증이라고 주장했다. 문젯거리가 아닌 걸 무넺 삼는 내가 바로 문제라고 했다. 신뢰감으로 무장한 그의 목소리를 듣다 보면 헷갈렸다. 누군가는 지금까지의 단서만으로도 결심을 내릴 수 있었겠지만 지금 나의 상태로는 아니었다. 일단 시간을 가지자고 말하는 게 내가 할 수 있는 전부였다. p.175

외증조모와 나. 둘 다 유령을 만났다. 둘 다 용기가 있지만 없다. 하지만 결정적인 순간을 알아차리고 의지를 보여준다.

가장 무서운 존재는 유령이 아닌 자기의 욕망에 사로잡힌 인간이다. 이래서 외로운 상황일 때 누구를 만나면 낭패 보기 쉽다.

고딕 호러 소설들이 생각나는 책.

'들려주고픈' 카테고리의 다른 글

| 우리들의 웃긴 시간을 기억하며 (2) | 2024.12.09 |

|---|---|

| 내 앞날을 왜 니가 정합니까? (1) | 2024.11.23 |

| 이웃집 소시오패스의 사정 (4) | 2024.11.14 |

| 나도 쓰는 여자 (3) | 2024.11.07 |

| 더 이상 상상이 아닌 세계 (0) | 2024.11.05 |